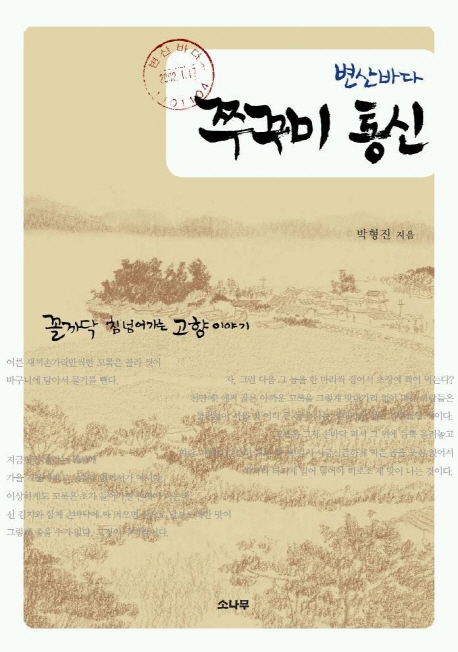

변산바다 쭈꾸미 통신 _ 전라북도 민중의 삶

변산바다 쭈꾸미 통신 | 전라북도 민중 문학

박형진 지음 | 소나무 | 2005년 10월 30일 출간

책소개

이 책이 속한 분야

시/에세이 > 나라별 에세이 > 한국에세이

두 권의 시집과 두 권의 산문집을 낸 시인 박형진의 신작. 일상사를 맛깔나고 찰지게 써내려 가는 작가의 말솜씨가 돋보인다.

작가가 늘어놓는 철따라 해 먹었던 음식 이야기는 세밀하고 상세히 묘사해 보는 이로 하여금 입맛을 다시게 한다. ‘시뿌장스러운’(마음에 차지 않아서 시들한), ‘알음짱하고’(눈치로 넌지시 알려 주고), ‘약꼽재기’(속이 좁고 약아빠진 사람), ‘그중스러우니’(아주 걱정스러우니) 같은 전라북도 변산 갯가 마을의 쫄깃한 사투리가 특징이다. 여기에 사투리 해설을 따로 달아 사투리맛을 새기는 재미를 더해 준다.

바다와 갯가에 끄러매 놓은 꽁댕잇배, 당산 나무와 바다를 향해 엎드린 야트막한 초가집, 내 키보다 더 큰 농어를 질질 끌고 오시던 아버지. 한 집의 아들이 군대에서 보낸 편지를 온 동네가 돌려 보던 시절 등의 고향 풍경이 사람들을 추억으로 빠져들게 한다.

저자소개

저자 : 박형진

현대문학가>시인

목차

뽑아 올리는 글/ 가난이 힘이다-윤구병

마중글/ 오매불망 내가 꿈꾸는 것

도깨비불 날던 곳 고향

바람벽 흙 뜯어먹고 이렇게 컸어

생초각시는 왜 안 오요?

갈비이모 사랑방에서 못 나수는 병이 없제

고구마 두둑 쩍쩍 금이 가던 가을

영물스런 고구마가 사람을 홀렸고만

추석이 낼 모레

음식 잘못이 아니고 사람 잘못

똥만 싸면 그것인디

이 양반 없으면 맘 놓고 죽지도 못해

내 키만 한 농어를 질질 끌며

대장부 살림살이 이만하면 닥상이다

위도 크내기 갈치 배떼기 맛 못잊는데

가마솥 콩물 줄줄이 흘러 넘치던 겨울

핏풍커녕 좃콩도 아니다

이따 저녁에 청국장이나 낄여서

쭈꾸미 철 지나기 전에 한번 모태세

한 사흘 김장 끝나면 놀아도 걱정이 없어

따순 날 메주 쑤어서 이집은 좋것네 엉?

나무 없으면 장작때고 양식 없으면 쌀밥 먹는다

용왕님 못 자신 토끼 간이 여기 있다

소나기 오듯 술 괴는 밤

풍물소리 들리지 않는 곳이 어찌 고향이랴

액맥이 연이 끈을 풀고 바다 건너

쑥개떡 향 아른아른한 봄

하얀 쌀밥에 목이 메이는 사람들

사카린 물 한 대접이면 뱃속이 꼴랑꼴랑

햇보리밥에 햇감자 뽀개 넣은 된장국

비 오는 날의 간식

너벅너벅한 상추쌈 볼태기 터지는 여름

호박국에 밥 말아 먹고

아이스케키 장수 엿장수 동동구리무 장수

공교롭달까 운명이랄까?

쌈판 볼 만하던 태봉이네 마당

출판사 서평

오팔 개띠 박형진이는 자식 넷을 두었다. 깡마르고 다부진 첫째놈은 푸짐이(딸년), 몸피 큰 선머슴아 둘째는 꽃님이(딸년), 얼굴 본 지 한참 되어 지금 워찌큼(어떻게) 컸는지 모를 셋째 놈은 아루(딸년), 엄마가 선생이고 아빠가 운전기사인 놀이방 차에 실려 이틀에 하루거리로 눈에 띄는 막내녀석은 보리(아들내미)다. 박형진이 윤구병과 악연인지 선연인지 이년(인연)인지 저년인지 모를 연을 아직까지 끈덕지게 맺고 지낸 게 벌써 10년이다.

내가 박형진이 앞에서 기를 펴지 못하고 석죽는 대목이 있으니, 그게 바로 이 자의 글솜씨다. 글솜씨가 익혀서 얻을 수 있는 장시간 제도교육의 산물이라면 내 가방끈이 지 가방끈보다 몇 곱절은 더 기니 이것도 내가 윗길이어야겠지. 하지만 내 솔직히 고백하건데(그리고 이 고백은 예전에도 몇 차례 한 바가 있다.), 나는 박형진의 그 능청스러운 말맛을 도무지 흉내낼 수가 없다. 오죽하면 내가 ‘글솜씨는 제도교육에 반비례한다.’는 ‘윤구병 잔머리 법칙’을 발견해 냈겠는가.

윤구병(변산공동체)

가방끈 짧은 시인

두 권의 시집과 두 권의 산문집을 낸 시인 박형진의 최종학력은 ‘초등졸’이다. 가난한 살림살이 탓도 있겠지만 초등학교 4학년 때 모조리 읽어버린 「한국문학전집」100권이 학교 공부 재미를 시들하게 한 때문이다.

박형진의 글이 비지찌개 푹푹 떠 넣어 착착 치대 먹는 보리밥 같이 허물없는 까닭이 여기에 있다. 박형진은 어디서 배운 적 없는 글을 맛깔나고 찰지게 삶으로 써내려 온 것이다. 박형진 글의 스승이라고 한다면 사랑방에 모여 나물을 다듬으며 속닥거리던 어머니와 생초각시, 갈비이모요, 죽은 사람 관 짜 주고 침 잘 놓던 아버지요, 술 먹고 태봉이네 마당서 쌈질하던 동네 사내들이며, 도깨비 잘 나던 ‘숯구덩이 미친년 잔등’일 것이다.

애기들 태우고 달리는 아침

아침마다 박형진이 꼭 하는 일이 있으니, 봉고차를 몰고 고샅길 요리 돌고 저리 돌아 집집마다 잠 덜 깬 애기들 하나씩 태워 어린이집에 데려다 주는 일이다. 어린이집 선생인 아내가 애기들을 안아 태우면 요즘 보기 드물게 땟국물이 흐르는 이 녀석들은 ‘위험하다 앉아라’ 걱정에도 아랑곳없이 뛰고 구르고 법석이다.

변산공동체 윤구병 선생과 ‘마포어린이집’을 열고 꾸려 오며 박형진은 줄곧 운전수는 맡아 놓고 있다. 그 자신, 푸짐이, 꽃님이, 아루 세 딸년을 태우고 다니며 길렀고, 막둥이 보리 녀석은 지금 이 차를 타고 가는 참이다. 아이들 울음소리 끊어지면 그것이 농촌 망하는 징조인 줄 아는 박형진은 그 금덩이 같은 애기들을 태우고 변산 바닷가를 날마다 달리고 또 달린다.

이제사 사는 맛을 알겠다

지난 스무 해 남짓 해마다 그랬듯이 올 겨울에도 박형진은 ‘풍물 강습’에 나설 것이다. 지역 풍물패 상쇠를 맡아 밭 갈고 글 쓰는 틈틈이 지역의 큰 행사에서 풍물을 치고, 마을마다 굿패를 만들 수 있게 풍물 강습을 계속 하는 것은 세시명절에 마을에 굿소리 끊이지 않게 하자는 마음에서다. 노동과 음식과 놀이가 제각각으로 미쳐서 돌아가는 세상을 거슬러 흙바닥에 아궁이 고집하며 불 때서 밥하고, 방 덥히고, 아궁이 불에 굽고 끓이면서 음식하는 마음도 그것과 한가지다.

그런 그가 나이 쉰을 앞두고 ‘이제사 알콩달콩 사람 사는 맛을 알겠다’고 하니 그 맛이 어떤 것인가 한번 들여다보자.

「변산바다 쭈꾸미 통신」의 세 가지 맛

군침이 꼴까닥! 넘어 가는 음식맛, 글맛

나는 부엌에서 “니미럴! 나도 한 잔 주면서 처먹어라” 욕을 하면 나한테도 크라스 소주잔이 막 돌아온다. 요리도 술 한 잔 들어가서 기가 승해야 잘 되는 것이다.

대가리는 미리 삶아서 푹 익혀야 맛이 나고 발은 살짝 삶아야 연하다. 조미료는 빼 버리고 고춧가루, 쪽파 굵직하게 썬 것, 마늘, 설탕, 간은 소금 간이라야 맛이 있는데 왜간장을 약간 쳐도 무난하다. 그러나 왜간장만으로 간을 해서는 안 된다. 초를 좀 많이 넣고 큰 양푼에 양념을 버무린 다음 여기에 삶은 쭈꾸미를 넣고 뒤적거려야 한다.

쭈꾸미 회는 뜨겁고 맵고 신 맛이 강해야 제 맛이 난다. 매운 맛이나 신 맛은 음식이 뜨거워야 더 강하게 느낄 수 있는 것이다. 이렇게 무친 것은 벌써 몇 점 집지 않아서 이마에 땀이 맺힌다. 알이 가득 찬 대가리는 입 안에 넣고 뜨거워서 씹지를 못하고 얼굴들이 벌겋다.

(「변산바다 쭈구미 통신」 본문 140쪽)

글이 맛있다는 것이 이런 것일랑가. 박형진이 늘어놓는 철따라 해 먹었던 음식 이야기는 눈앞에 펼쳐지는 듯하여 꼴까닥 침 삼키지 않을 재간이 없다. 칠남매의 막둥이로 어머니 치마꼬리 잡고 다니며 음식 만드는 구경을 많이 했다지만 그 자신이 음식 만들기를 즐기는 사람이 아니었다면 쓰지 못할 글이지 않겠는가.

씹을수록 쫄깃한 전라도 사투리맛

‘시뿌장스러운’(마음에 차지 않아서 시들한), ‘알음짱하고’(눈치로 넌지시 알려 주고), ‘약꼽재기’(속이 좁고 약아빠진 사람), ‘달롱개’(달래), ‘나숭개’(냉이), ‘그중스러우니’(아주 걱정스러우니), ‘굴풋한’(배가 고픈 듯한), ‘뒷서두리하는’(뒤에서 서둘러 일 도와 주는) 같은 전라북도 하고도 변산 갯가 마을의 쫄깃한 사투리가 쏟아진다.

「변산바다 쭈꾸미 통신」을 후루룩 넘겨보면 문장마다 쏟아지는 사투리 해설을 따로 달아 놓아서 사투리맛을 새기는 재미를 더해 준다.

고향 풍경이 빚어내는 달디단 추억의 맛

고향. 바다와 갯가에 끄러매 놓은 꽁댕잇배, 당산 나무와 바다를 향해 엎드린 야트막한 초가집, 내 키보다 더 큰 농어를 질질 끌고 오시던 아버지, 빨간 크레용을 입술에 찍어 바르던 이웃집 누님, 아이스 케키 장수 넘어오던 몬당(언덕), 큰 눈 지고 그치면 나서던 토끼몰이 …. 한 집의 아들이 군대에서 보낸 편지를 온 동네가 돌려 보던 시절, 대처에 돈 벌러 나간 어린 자식들 돌아오는 명절이면 고향집 불빛보다 먼저 풍물소리 달려와 가슴 어루만지던 시절의 고향 풍경이 때론 익살맞게, 때론 구슬프게 그려져 웃다가 울다가 하게 만드는 것이다.

[프롤레타리아] 신문